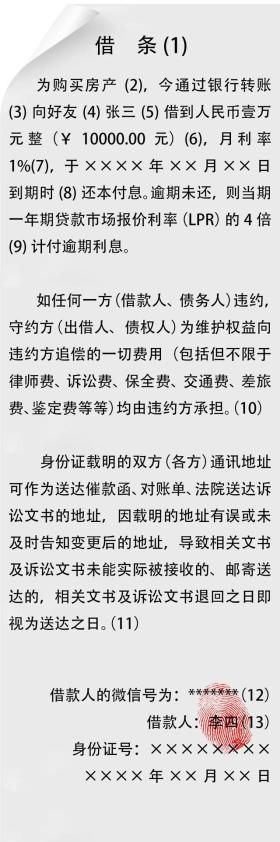

齐白石 绘

“小老鼠,上灯台,偷吃油,下不来……”

这首儿歌,我跟儿时的女儿唱过。但我敢肯定,在自己的童年一定没听过。毕竟,那时的我们连肚子都填不饱,一年到头大都吃只见几滴油星儿的蒸菜、熬菜,用食油点灯以及老鼠偷油岂不是天方夜谭?

可不知怎地,我的眼前还是常幻化出那只趴在灯台上、弯弯尾巴上滴答着金亮油滴的小老鼠。透过那金灿灿的油滴,伴着墙壁上那昏暗摇曳的煤油灯光影,我似乎又看到了自己的童年,看到了老院中铺着苇席的土炕,还有锅台角那个黑黑的油桶。

“唉,秀琴娘仔细的,每次蒸菜只敢款款滴那么几滴,一年只用一斤油。”母亲站在锅台前,一边掀开油桶盖儿,拿挂在桶内的那个山楂大小的油勺往大炒菜勺里舀油,一边朝被窝里刚睡醒的我和二哥叹道。

听着母亲的絮叨,秀琴娘的身影闪现在我的脑海中:佝偻的身子,花白凌乱的头发,没啥血色的面容,黑衣黑裤黑暖袖,一双小脚上穿着方口黑棉鞋,冬天总是流着清涕,用暖袖子捂了嘴不住地咳嗽。

是呀,与秀琴娘相比,我们无疑够幸福了。锅台角紧靠炕墙的那个黑油桶,更是储存了不知多少的童年梦想。

我敢说,那个直径约一拃、高约半尺的黑油桶原本并不黑,是因了经年的油污沁渍才变成那般模样的,从它的形状和那个严丝合缝的盖子可以断定。那罐子以前到底是个清漆桶,还是父亲在药材公司工作时拿回的一个废药桶?我问母亲,母亲说她也想不起来了。记得儿时的我们每当受了委屈,一边双手捂了眼胡哼乱哭,一边透过指缝儿盼着母亲掀开油桶盖儿,拿专供爷爷吃的混面卷子馍做了“油盐馍”(将酥馍切成薄片,中间撒盐、滴油搓匀了吃)哄我们。记得每当暮色降临,我和二哥一边咕噜着肚子坐在门口的石墩上等母亲回来,一边又盼着母亲索性回得更晚些——那样,母亲才可能在情急之下大度地舀出几勺油来为我们做葱花炒鸡蛋,或者急慌慌地给我们做一顿油滋滋、香喷喷的“烫面旋子”。当然,贪得无厌的我们最盼望的还是过年。只有过年,才能吃上那松软筋道的白馍和油炸花馍;只有过年,才能吃上那香脆可口的麻花和麻叶,还有那加了大肉片子的油油的烩菜!哎呀,做梦都觉着香!

眨眼间,半个世纪过去了。我的梦里早没了童年的那些美食,只有锅台角那个黑油桶偶尔还在眼前闪现,还有那只尾巴上滴答着金色油滴的可爱小老鼠。

“小老鼠,上灯台,偷吃油,下不来,轱辘轱辘滚下来。”

不知这首儿歌由何人创作于何年。但此情此景,大概只有在遍布酥油灯的寺庙之夜才会有吧。那只偷吃酥油的小鼠真让人羡慕。

(作者 杨立明)